Viele der Unternehmen, die ich berate, stehen vor einer ähnlichen Herausforderung. Ihr eigenes Rechenzentrum hat über Jahre hinweg zuverlässig funktioniert, doch nun stößt die Infrastruktur langsam an ihre Grenzen. Die Server sind in die Jahre gekommen, die Speicherkapazitäten werden knapp und die Wartungsverträge für Hardware und Software verursachen entweder steigende Kosten oder werden vom Hersteller für die eingesetzten Modelle oder Versionen gar nicht mehr verlängert.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen aus den Fachbereichen. Neue Anwendungen müssen schneller bereitgestellt werden, die IT-Sicherheit muss kontinuierlich verbessert werden und die Datenmengen wachsen mit jeder Abteilung.

An diesem Punkt stellen sich viele Verantwortliche die Frage: Sollen wir erneut in eigene Hardware investieren oder ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Schritt in die Cloud zu gehen? Und wenn wir uns für die Cloud entscheiden: Wie genau können wir unsere bestehende IT-Landschaft dort am besten abbilden – Als IaaS oder Paas?

Microsoft Azure als Basis: Zwei Ansätze

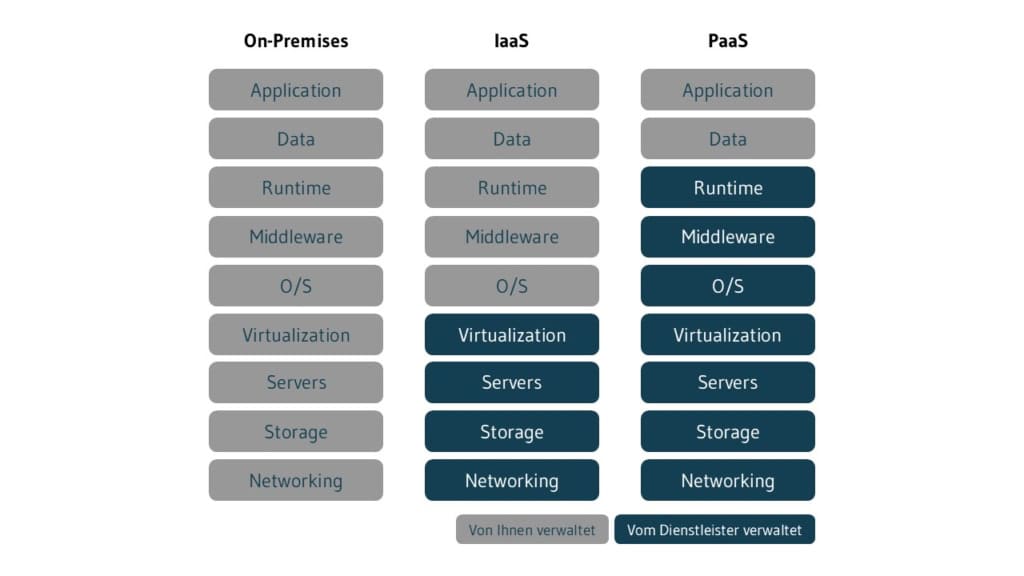

Microsoft Azure bietet hier flexible Möglichkeiten. Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze: Infrastructure as a Service (IaaS) und Platform as a Service (PaaS). Beide Modelle haben ihre Vorteile und können je nach Bedarf auch sinnvoll miteinander kombiniert werden.

Infrastruktur per Lift & Shift in die Cloud verlagern: Infrastructure as a Service (IaaS)

Der erste Ansatz ist besonders naheliegend, wenn es darum geht, bestehende Systeme möglichst schnell und ohne große Veränderungen in die Cloud zu überführen. Mit Infrastructure as a Service, kurz IaaS, lassen sich physische oder virtuelle Server nahezu eins zu eins in Azure abbilden.

Das bedeutet in der Praxis, dass ein Windows- oder Linux-Server, der bisher im eigenen Rechenzentrum betrieben wird, als virtuelle Maschine in Azure bereitgestellt wird. Anwendungen, die darauf laufen, können wie gewohnt weiter genutzt werden.

Auch Systeme, die bisher auf VMware oder Hyper-V betrieben wurden, lassen sich auf diese Weise migrieren. Der wesentliche Vorteil dieses Ansatzes, der oft auch als „Lift and Shift“ bezeichnet wird, liegt also in der Geschwindigkeit der Umsetzung und im geringen Risiko für die Funktion der Anwendung. In der Regel müssen keine Anpassungen vorgenommen werden.

Dieser Ansatz ist besonders in Szenarien sinnvoll, in denen die Migration nach Azure kurzfristig umgesetzt werden muss, beispielsweise wenn ein notwendiges Hochskalieren des Servers aufgrund von Ressourcenengpässen im eigenen Rechenzentrum nicht mehr möglich ist oder die darunterliegende Hardware ersetzt werden muss, wodurch ggf. sogar eine Neuinstallation des Systems inklusive Datenmigration notwendig wäre. Auch wenn eine Abbildung der bisher auf den Servern laufenden Anwendungen nicht über PaaS (s.u.) möglich ist, ist IaaS und damit “Lift and Shift” das Mittel der Wahl für eine Verlagerung der Ressourcen nach Azure.

Unternehmen können somit Investitionen in lokale Hardware vermeiden und profitieren gleichzeitig von der Skalierbarkeit und Verfügbarkeit der Cloud. Bei älteren Windows- und SQL-Servern kann damit auch noch ein Sicherheitsgewinn erzielt werden. Die Extended Security Updates (ESU), die Microsoft nach dem Ende des offiziellen Lebenszyklus für Windows- und SQL-Server-Versionen gegen separate Bezahlung für einen bestimmten Zeitraum für lokal betriebene Server anbietet, gibt es für Azure (und Azure Local) VMs kostenfrei!

Für viele Unternehmen ist die Nutzung von IaaS und die Migration per Lift and Shift jedenfalls der erste wichtige Schritt in die Cloud. Er ist planbar und überschaubar, und für die IT bleibt es bei der Administration der gewohnten Virtuellen Maschinen.

Dienste und Funktionen in die Cloud auslagern: Platform as a Service (PaaS)

Während IaaS den schnellen Umzug bestehender Systeme ermöglicht, eröffnet Platform as a Service, kurz PaaS, neue Möglichkeiten für Effizienz und Innovation. Hier geht es nicht mehr darum, komplette Server nachzubilden, sondern gezielt die Dienste oder gar nur Funktionen abzubilden und zu nutzen, die tatsächlich benötigt werden.

Ein anschauliches Beispiel ist der Betrieb von Datenbanken. Anstatt einen kompletten SQL-Server auf einer Azure-VM zu installieren und selbst für Updates, Patches und die Betriebssystempflege verantwortlich zu bleiben, können Unternehmen auf Azure SQL zurückgreifen. Hierbei handelt es sich um einen von Microsoft verwalteten Datenbankdienst. Der Kunde konzentriert sich somit auf die Nutzung des Dienstes und der darin gespeicherten oder verarbeiteten Daten , während Microsoft den Rest übernimmt.

Ähnliches gilt beispielsweise für Webserver, die durch den Azure App Service ersetzt werden können, oder für Dateiserver, die durch Azure Files ersetzt werden können. Das Gleiche gilt für Container-Plattformen, die sich mit dem Azure Kubernetes Service (AKS) effizient verwalten lassen.

Auch im Bereich der IT-Sicherheit bietet PaaS klare Vorteile. Zunächst ergibt sich aus der im PaaS-Modell streng auf Sicherheit und Effizienz ausgelegten Bereitstellung und dem Betrieb der Dienste durch hochspezialisierte Azure-RZ-Teams ein Sicherheitsvorteil gegenüber mehr oder weniger individuell konfigurierten und verwalteten VM-Systemen und darauf betriebenen Anwendungen. Zudem gibt es in Azure eine Vielzahl an PaaS-Diensten von Microsoft oder Drittherstellen, die den Kunden einen einfachen Zugang zu Sicherheitslösungen, oft mit vielen Out-of-the-Box Funktionalitäten ermöglicht, ohne dass hierfür eine einzige VM vom Kunden für die entsprechenden Funktionen erstellt, konfiguriert und betrieben werden muss.

Ein großer Vorteil von PaaS liegt also in der Entlastung der IT-Abteilung. Da Microsoft (oder der bereitstellende Dritthersteller) Routineaufgaben wie Patching, Systemupdates oder das Überwachen von Verfügbarkeitsmechanismen vollständig übernimmt, entfallen diese Aufgaben für die IT-Abteilung. Das spart Zeit und somit interne Aufwände und Kosten. In einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung führt dies zumeist zu einem Kostenvorteil gegenüber dem vergleichbaren IaaS-Dienst.

IaaS oder PaaS: Welcher Ansatz passt zu Ihrem Unternehmen?

Die gute Nachricht lautet: Nahezu jede Komponente, die heute in Ihrem Rechenzentrum betrieben wird, lässt sich auch in Azure abbilden. Ob virtuelle oder physische Server, Datenbanken, Container oder Sicherheitslösungen – es gibt für alles passende Cloud-Services.

Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob die Migration technisch möglich ist, sondern welche Strategie den größten Mehrwert für Ihr Unternehmen bietet. In vielen Fällen ist eine Kombination aus IaaS und PaaS der sinnvollste Weg.

IaaS eignet sich hervorragend, um kurzfristig Systeme zu verlagern, Investitionen in neue Hardware zu vermeiden und erste Erfahrungen mit Azure zu sammeln. PaaS hingegen entfaltet sein Potenzial hingegen dann, wenn Prozesse optimiert, Anwendungen modernisiert, Kosten reduziert und die IT-Abteilung nachhaltig entlastet werden sollen.

Die Wahl zwischen IaaS und PaaS sowie deren Ausgestaltung hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Welche Anwendungen betreiben Sie heute und wie geschäftskritisch sind diese?

- Gibt es Compliance-Anforderungen, die erfüllt werden müssen?

- Welche langfristigen Ziele verfolgen Sie mit Ihrer IT-Strategie?

- Welche Ressourcen stehen Ihnen intern zur Verfügung, um den Wandel aktiv zu gestalten?

Praxisbeispiel: Mit diesen Optionen können Sie Ihre lokale Infrastruktur in die Cloud verlagern

Ausgangslage: Die bisherige lokale Infrastruktur

Viele Unternehmen betreiben heute noch eine klassische, lokal aufgebaute IT-Infrastruktur. Diese besteht in der Regel aus mehreren Basis-Servern, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen und das Rückgrat der täglichen Geschäftsprozesse bilden. Dazu gehören unter anderem:

- 2x AD-Domänencontroller: Sie kümmern sich um Authentifizierung und Benutzerverwaltung und sorgen dafür, dass Mitarbeitende sich in die Unternehmensumgebung einloggen können.

- File-Server: Dieser stellt zentrale Dateifreigaben zur Verfügung, auf die Teams gemeinsam zugreifen können.

- Druck-Server: Er übernimmt die Verwaltung von Druckaufträgen und sorgt dafür, dass Drucker im Netzwerk effizient genutzt werden können.

- Anwendungsserver: Auf diesem läuft eine unternehmenskritische Webanwendung, die Mitarbeitende im Tagesgeschäft nutzen.

- SQL-Server: Er dient als Datenbank-Backend für die Webanwendung und speichert strukturierte Unternehmensdaten.

- Backup-Server: Er ist dafür zuständig, Daten regelmäßig zu sichern, um sie im Ernstfall wiederherstellen zu können.

Diese Serverlandschaft hat sich zwar über viele Jahre hinweg bewährt, bringt aber zunehmend Herausforderungen mit sich: Die Wartung und Pflege ist zeitintensiv, die Hardware ist teuer und mit jedem Jahr schwieriger zu erneuern. Zudem stößt das Rechenzentrum bei wachsenden Anforderungen schnell an seine Grenzen.

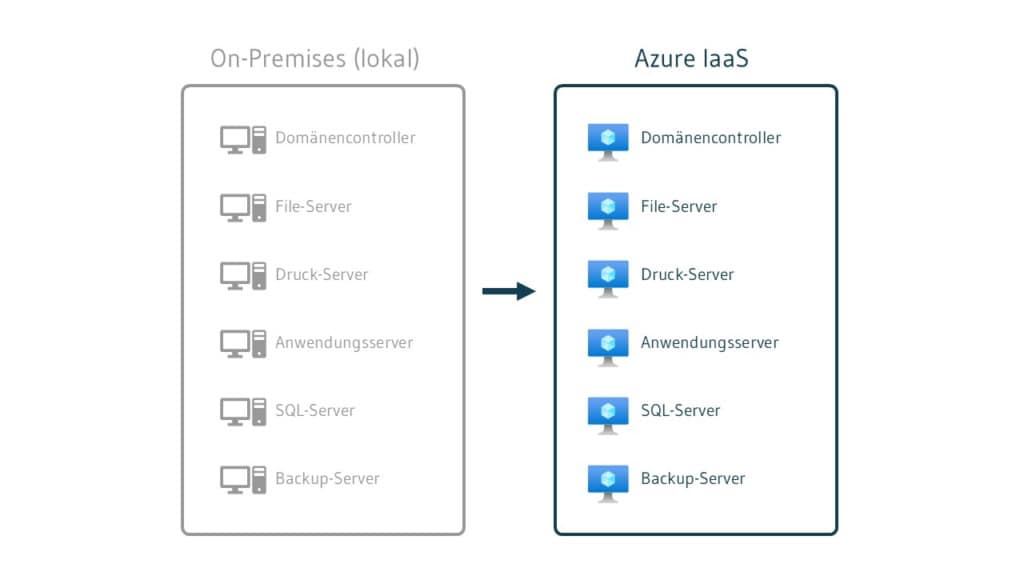

Option 1: Alles mit IaaS abbilden

Eine naheliegende Möglichkeit besteht darin, diese gesamte Infrastruktur nahezu unverändert in Azure zu betreiben und zwar in Form von virtuellen Maschinen (VMs). Jeder Server, der heute on-premises läuft, wird also in die Cloud verschoben und dort als Azure-VM bereitgestellt.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Es müssen keine neuen Hardwareinvestitionen getätigt werden.

- Die Migration kann relativ schnell und unkompliziert erfolgen.

- Die IT-Teams arbeiten weiterhin mit bekannten Werkzeugen und Prozessen, da sich an der Administration der Systeme nur wenig ändert.

Doch dieser Ansatz hat auch Grenzen:

- Der Betriebsaufwand bleibt weitgehend erhalten, da sich nach wie vor jemand um Betriebssysteme, Updates und Patches kümmern muss.

- Auch die Kostenstruktur verändert sich kaum. Zwar entfallen große Investitionen (CapEx), dafür entstehen jedoch laufende Betriebskosten (OpEx), die im Vergleich nicht zwingend günstiger ausfallen.

Im Kern handelt es sich bei einer reinen IaaS-Migration also eher um ein „Lift & Shift“. Die Systeme werden verschoben, aber nicht modernisiert.

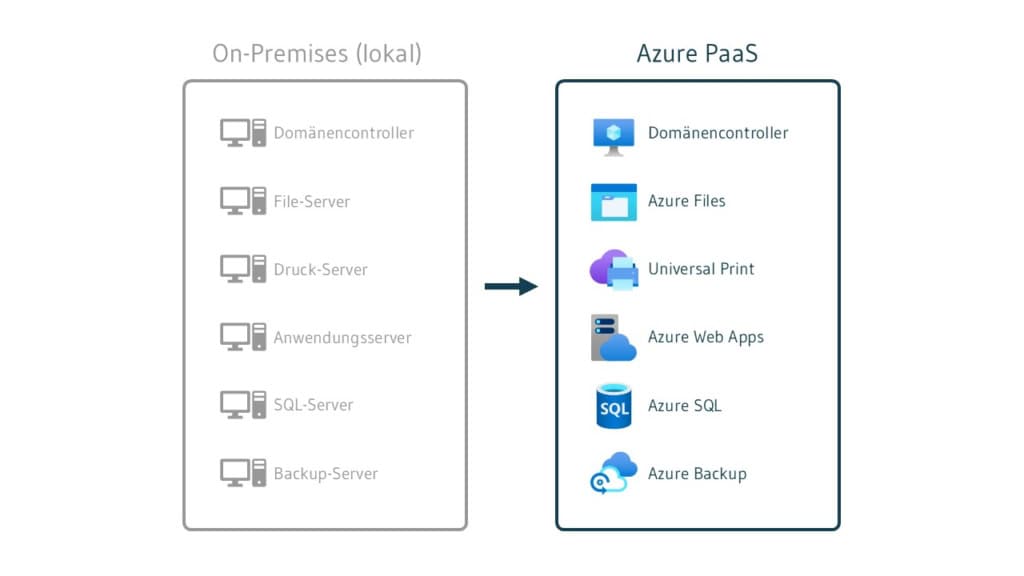

Option 2: Kombination mit PaaS-Diensten

Größere Effekte lassen sich erzielen, wenn Unternehmen den Schritt gehen und nicht alle Systeme als VMs weiterführen, sondern gezielt auf Platform-as-a-Service-Dienste (PaaS) in Azure setzen. Dabei werden nicht mehr komplette Server nachgebildet, sondern nur die benötigten Funktionen in Form von Diensten genutzt.

Das bedeutet konkret:

- Azure Files ersetzt den File-Server und stellt Dateifreigaben direkt als Cloud-Dienst bereit.

- Universal Print übernimmt die Funktion des Druckservers und bietet Druckmanagement aus der Cloud.

- Azure SQL (Database oder Managed Instance) kann den SQL-Server ablösen, sofern die bestehende Anwendung kompatibel ist. Der große Vorteil dabei ist, dass Microsoft die Betriebssystempflege, Updates und Hochverfügbarkeit übernimmt.

- Azure Web Apps ersetzen den Anwendungsserver und ermöglichen es, Webanwendungen ohne eigene Serverinfrastruktur zu betreiben allerdings nur, wenn die Anwendung für diesen Schritt geeignet ist.

- Azure Backup übernimmt die Datensicherung, sodass kein eigener Backup-Server mehr erforderlich ist.

Eine Ausnahme bilden aktuell noch die Domänencontroller: Zwar gibt es mit Microsoft Entra Domain Services einen PaaS-Dienst, doch dieser ermöglicht bislang weder eine 1:1-Migration noch die Abbildung sämtlicher Funktionen eines lokalen Active Directorys. Deshalb müssen AD-Domänencontroller weiterhin als VMs betrieben werden.

Fazit Praxisbeispiel

Die beiden Ansätze unterscheiden sich grundlegend:

- Eine reine IaaS-Migration ist schnell, risikoarm und planbar, bietet jedoch kaum Entlastung für die IT-Abteilung.

- Die Kombination mit PaaS-Diensten bringt dagegen klare Vorteile: weniger Betriebsaufwand, geringere laufende Kosten und deutlich mehr Agilität bei der Bereitstellung von Anwendungen und Diensten.

Für viele Unternehmen ist daher ein Kombination der beiden Vorgehensweisen ideal. Es gibt keinen Grund nur auf IaaS oder Paas zu setzen. Sie können auch zunächst mit IaaS starten, um Systeme zügig in Azure zu migrieren, und anschließend schrittweise auf PaaS-Dienste umstellen, um die langfristigen Potenziale von Azure voll auszuschöpfen.

Netzwerk und Sicherheit nicht vergessen

Auch in Azure kommunizieren VMs und Dienste nicht im luftleeren Raum miteinander, sondern benötigen eine virtuelle Netzwerk-Infrastruktur. Diese muss anhand der Bedürfnisse der genutzten Azure Ressourcen, der notwendigen Zugriffsmöglichkeiten meiner Anwender und vor allem aber auch der Sicherheit geplant und implementiert werden. Damit sind wir aber beim Thema “Azure Landing Zone” angelangt, welches den Rahmen dieses Artikels vollends sprengen würde.

Der nächste Schritt: Klarheit durch einen Azure Assessment Workshop

Die Entscheidung zwischen IaaS und PaaS ist selten eine Entweder-oder-Frage. Es geht vielmehr darum, die richtigen Prioritäten zu setzen und einen individuellen Fahrplan für die Cloud-Transformation zu entwickeln.

Genau hier setzen wir mit unserem Azure Assessment Workshop an. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre bestehende Infrastruktur und prüfen, welche Systeme kurzfristig in Azure abgebildet werden können und wo sich der Einsatz von PaaS-Diensten besonders lohnt. Dabei betrachten wir nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch wirtschaftliche Aspekte, Sicherheitsanforderungen und zukünftige Wachstumsziele.

Das Ergebnis ist ein klar strukturierter Plan, der Ihnen zeigt, wie Sie Ihre Reise in die Cloud erfolgreich starten können. Sie erhalten eine fundierte Entscheidungsgrundlage und wissen genau, welche Schritte in welcher Reihenfolge sinnvoll sind.

Wenn Sie sich gerade fragen, wie Sie Ihre Rechenzentrumslandschaft modernisieren können, ohne unnötig Geld in neue Hardware zu investieren, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den nächsten Schritt zu gehen.

Sprechen Sie uns an und starten Sie mit uns den Weg von der lokalen Infrastruktur in die Azure Cloud.